9月17日,2025 世界互联网大会文化遗产数字化论坛在西安隆重举行。论坛期间,《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》正式发布。其中,由武汉大学历史学院、长江文明考古研究院、文化遗产智能计算实验室牛文渊博士后牵头,依托腾讯探元计划为龙门石窟研究院打造的“龙门石窟微痕浅浮雕三维建模及纹饰图案的自动理解与建库检索”成果,成功入选文化遗产保护方向案例。

该成果的圆满完成,离不开跨学科、多团队的协同攻关。在测绘遥感信息工程全国重点实验室、文化遗产智能计算实验室黄先锋教授、张帆副教授团队的核心推动下,武汉大势智慧科技有限公司的技术团队和实验室研究团队联合攻坚,项目实现了技术突破与实践落地。同时,历史学院李英华教授团队、文化遗产智能计算实验室王晓光教授及信息管理学院王玉珏教授团队、湖北美术学院叶倩老师团队给予了全程指导与鼎力支持,为成果的科学性、专业性提供了坚实保障。

据悉,本次案例征集活动由世界互联网大会主办,中国文物报社负责具体实施。活动自启动以来,得到全球范围的广泛响应,共收到来自全球20多个国家和地区的近200项申报案例,涵盖文化遗产保护、展示利用、考古研究等多个领域。经来自全球文博机构、高校、科研院所的专家多轮严格遴选,最终精选出40项具有代表性、创新性和推广价值的优秀案例。这些案例不仅展现了数字技术在文化遗产领域的广泛应用,更为全球范围内的文化遗产数字化工作提供了宝贵的实践参考。

龙门石窟现存大小编号窟龛2345个、各类造像近11万尊、碑刻题记2800余品,是世界上窟龛造像数量最多、规模宏大的石刻艺术宝库,被联合国教科文组织评价为“中国石刻艺术的最高峰”。一凿一刻、一笔一画勾勒出的千年石窟,庄重典雅,摄人心魄。石窟中精美浅浮雕造像及纹饰,更是尽显千古匠心。这些浅浮雕,其表面刻痕非常浅,深度甚至小于0.1mm,对于龙门石窟这种体量较大的石窟来说,超高精细度的浅浮雕数字化与整窟数字化是一项巨大的技术挑战。

图1 团队在龙门石窟开工合影

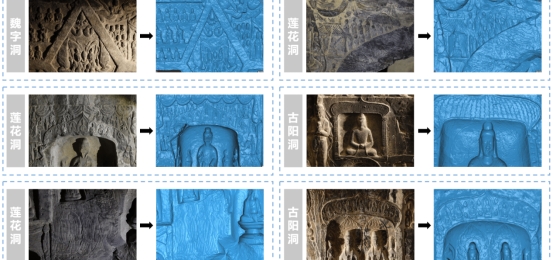

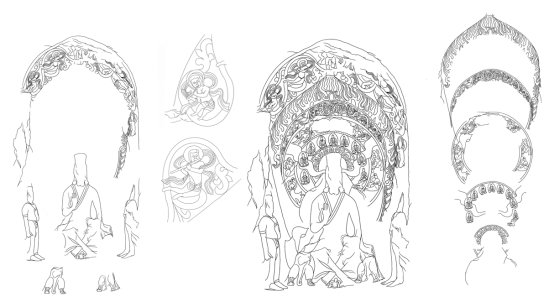

随着时间的流逝,石窟内浅浮雕精细造像和纹饰刻痕浅识别难的问题愈发凸显,常规扫描手段难以有效识别,急需寻找精度与效率兼具的技术路径。“探元计划2024”针对龙门石窟这一极具代表性、紧迫性的场景需求,携手龙门石窟研究院、武汉大学文化遗产智能计算实验室展开深度共创,聚焦魏字洞、莲花洞、古阳洞局部和交脚弥勒像龛进行数字化高精度采集。项目创新提出“基于精细光度立体的浅浮雕高精度三维重建方法”,并辅以“拓扑感知的局部-整体融合建模”策略,突破性解决了浅浮雕的非接触建模难题。与此同时,项目过程中采用腾讯混元大模型对龙门石窟浅浮雕纹饰图案数据库进行全自动的信息聚合、智能理解与多模检索,为纹饰建库、图谱构建、基于纹饰的二次创作与传播提供支撑路径。这一系列创新技术的应用,为龙门石窟数字化技术添砖加瓦,更充分发挥了科学技术对文物事业发展的支撑引领作用。

图2 龙门石窟浅浮雕高精度三维数据集(部分示例数据)

图3 龙门石窟浅浮雕纹饰图案数据集(部分示例数据)

2025年7月,“探元计划2024”龙门石窟场景共创项目取得重要成果,并在开放日现场正式发布。项目成功构建四大数字化成果:浅浮雕高精度三维数据集、纹饰图案数据集、三维模型浏览工具及纹饰数据管理系统,为石窟数字化保护提供了创新解决方案。上述石窟数字化总体解决方案和各项成果共同构成本案例的支撑材料,为成功入选本届互联网大会提供了丰厚基础。