陈锋按:该文是李剑农先生的孙女李亦男老师写的回忆文章。我对文中的个别字句、标点、段落有少许技术性修改,不违背作者原来的文意。

著名历史学家、经济史、政治史专家李剑农先生既是武汉大学历史专业的创建者,也是武汉大学中国经济史研究的开拓者,吾辈后继学人怀有深深的敬意。若干年前,我在武汉大学档案馆翻阅过李剑农先生的档案,内有李先生的手书“自传”、“履历表”及一些时代印记的特有材料,但与上世纪八九十年代所见存档相比,已经多有缺失。即使是梳理学术史也有不少困难,遑论“生活史”。李亦男老师所撰回忆文章,有很多生活的细节,有与社会闻人和学界名流的交往,弥足珍贵。李亦男老师讲,李剑农先生的子孙辈忌讳“藉先人张扬”,从未写过回忆文字,所以该文也是首次披露相关情节。

爷爷李剑农作为一个伟大的爱国者、革命者,作为研治中国历史特别是古代经济史和近现代政治史的名家,其治史修养、学术成就以及在国际上的贡献和影响,人们的关注和研究文字已经很多。惭愧的是,我对爷爷的学问却不甚了了。对他发表或没有发表过的文字,包括他呕心沥血写成的学术著作,我过去从没读过。前几年,才读了他的《中国近百年政治史》。

图一 我的爷爷李剑农

这部书,史学界高度推崇,至今是世界很多国家用以研究中国那段政治史的重要依据,一再出版,成为名典。我原以为“政治史”肯定是冰冷、枯燥的,读了爷爷的书,却是文笔流畅平实,像一位可亲的长者,和你交谈,娓娓道来,取精用宏,条分缕析。爷爷把政治问题讲得深入浅出,有血有肉,生动鲜活,而非板着面孔说教、训导。爷爷学贯中西,评论时局,客观中正;伸张正义,无所忌讳,对历史名人也不例外。他卓越的政治和学术识见及其总结、表达能力,尽显举重若轻的大家风范。很后悔没有早读,也没有通读。

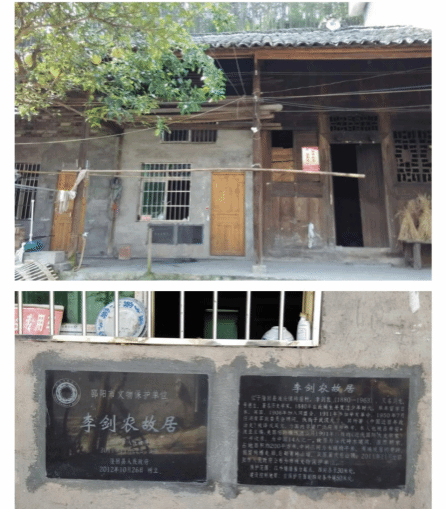

图二 李氏宗祠

爷爷的学术成就,专家学者已经多有评述。而他为官清廉,为学刻苦,为人老实、仁厚、诚恳,道德与品格,个性与处世态度等,却鲜有人知。作为亲孙女,觉得有责任写点文字,记录爷爷生活和工作中的点点滴滴。

我1943年出生于湖南邵阳,出生后一直跟随爷爷奶奶一起在邵阳市生活。此前,抗战爆发,武汉大学西迁,爷爷因家庭拖累而归籍邵阳。1951年2月,爷爷重返武汉大学执教。

1954年秋,我离开故乡来到珞珈山武汉大学。前后与爷爷奶奶一起生活了十多年。爷爷有两女一子。八个孙子女,九个外孙子女。我跟他一起生活最久,对他的日常生活耳濡目染,了解甚多。以前却从没写过他一个字。我的父亲,昆虫病毒学家李琮池似也没有写过他历史学家的父亲一个字。非常遗憾的是,爷爷100周年诞辰前,《武汉大学报》和《人物》杂志的编辑等曾找到我,让我写篇关于他的文字。我那时正初任武汉市育才高级中学副校长,忙得天昏地暗,又不肯草率行文交差了事,更不愿趁写文而张扬,忌蹭祖辈的光环炫耀自己。终竟一字未著。我曾一直想撰写《李剑农传》,这是我青年时代的一个愿望。自从被时代潮流裹挟进校长室以后,因为不能愧对我工作的对象——师生员工和学生家长,就只能愧对我的爷爷了。

我下面的文字,记述了学术之外的爷爷几个侧面,试以还原和彰显爷爷立体而丰满的形象。

图三 留学英国的李剑农

爷爷本一介书生,怀着改造旧制度、拯救中国的壮志豪情,曾东渡扶桑、远赴英伦。学成回国后积极参加革命,希望能对国家政治和社会变革有所贡献,多方尝试,上下求索。于上海创办《太平洋月刊》,结交了章士钊、胡适、李大钊、周鲠生、王世杰(王、周后来都先后任武汉大学校长)、杨端六等政论文字知交。五四运动前夕,爷爷还曾专赴北京与李大钊讨论中国政治问题。这些,用爷爷自己的话说是“寻找真理”。

有一个短期,爷爷虽委身官场,却不磷不缁。我妈印象最深的是,他常说“无功不受禄”。当年不肯与浊世浮沉。在湖南省务院长兼教育司长任上,束身自好,两袖清风。人家大抬小抬往家里送礼,他从不肯收受。后更因政见与当局相悖,满腹抱负有付之东流之慨,至1924年干脆绝意仕途。爷爷把这短暂的为官经历自嘲为“坠入湖南政治泥坑”。“逃出那个陷坑”之后,从此远离宦海,复归书生本位,以三尺讲台为职志,教书育人,潜心著述。

爷爷的专攻是古代经济和历史,一般人认为枯燥乏味。爷爷却钻研了漫长的几十年,甘之如饴,孜孜不倦。在课堂教学中尽显博学严谨,化博为约,触类旁通,尊重学生。课堂讲授民主、生动、风趣,深入浅出地把复杂问题讲得简单明了,注重师生互动。课堂气氛轻松活跃,深受学生崇拜。课堂上,他常停下发问,和学生讨论问题。最喜问陶元珍听课效果:“你觉得怎么样”?陶站起来鞠躬回答,”剑师讲得不错”!爷爷微笑着说,“好了,好了,陶元珍同意就没问题了”。陶元珍后来是著名的历史学家,曾任湖南大学历史系主任。1947年,他苦苦挽留借聘湖南大学和正在岳麓书院演讲,欲履前约回归武汉大学的恩师。亲自至信时任武大校长周鲠生,诉说“剑农先生北行,湖大顿失重心”,剑农先生留在湖大“俾史同学如婴儿获慈母”。爷爷在弟子们心中的地位和形象,可见一斑。

图四 李剑农故居

爷爷酷爱读书,孜孜不倦,抗战时期回到故乡隆回滩头砖屋里时,在祖屋左侧专门修了一栋单间两层楼的书房,用以存放从武汉大学经一路艰辛运回的六十余箱新旧线装书籍。那是爷爷读书研究和撰写史稿之所在。他嗜书成癖。我的表兄(爷爷的外孙)胡威夷说,“1944年逃难住在滩头外公家,見他成天看书,有时走路也在念书。我很崇拜他的治学精神”。爷爷为书舍得花钱。1950年冬,妈妈带我回到故乡,我亲見那书楼上满屋书籍,有的装在精致的木匣子里。楼下已成村民舂米的碓屋。不少雪白的书页被乡下女伢子沿周边剪成须,中间留一块包个铜钱,紥紧,做成纸毽子,久踢不掉须。踢起来毽子上下翻转,纸须刷刷作响,可見纸质之上乘。六十年代我回过故乡,爷爷的书楼还在,住着一个叫宏海的族兄两口子,书却不知所踪。据说被县府运走。

有很长一段时间,我和爷爷奶奶住邵阳市沙井头粟家院子,亲见他晨起就坐到和客厅隔着一个天井的书房窗下伏案,不是看书就是奋笔疾书。从没見过他出房到院子里闲步。偶見他在屋内边慢条斯理踱步边抑扬顿挫吟唱诗词。那是他紧张写作的舒缓片刻。我那时就知道,诗歌原来除了朗诵,还可以吟唱。每餐饭妈妈都要打发我穿过天井边的檐廊去喊他几次。他总是“哦,就来”!从不抬头,也不起身。喊多了也不恼。

解放前夕,白崇禧率军入湘,轰炸邵阳,我记得家里所有的窗玻璃都贴着米字白条。爷爷说“那玻璃震破了也不会掉下来”。周围炸弹呼啸,爆炸声接二连三,被炸的建筑物木石屋瓦飞散,他也不为所动,依然在窗前伏案。屡次催喊才肯随家人钻进十多米外自家防空洞。长我七岁多的姐姐李吴萱说,在湘西雪峰山逃难,去安江的路上,坐着汽车(爷爷的门生、国民党五大王牌之一、有远征军“丛林之虎”之称的第六军第22师师长李涛的军车。时奉命从缅甸回国参加湘西会战)。奶奶抱着我,她挨着妈妈。探头往窗外一看,全是悬崖峭壁,吓得魂飞魄散。这一幕,永远记忆犹新。就是这种境况,爷爷的行囊里依然是他视为最重要的东西——书籍和手稿。他并不管理自己的衣物杂什,书籍和手稿才是他最宝贵的财物。

图五 抗战时期李剑农夫妇与儿子儿媳及乡亲们在湖南老家

图六 李剑农和儿子李琮池

爷爷的家国和桑梓情怀贯穿于他整个的生命历程。他那与国家民族命运休戚与共、同频共振的使命感,匡扶家乡人民、力图造福乡梓的担当,有口皆碑,为家乡人民所津津乐道。上文提到的李涛(后为国民党第六军军长)家境困难,当年报考黄埔军校第六期时,就得到爷爷的鼎力支持,解囊助其盘缠。1922—1926年爷爷作为省立湖南大学筹办负责人(或主任),多方努力,坚持不懈,最终于1926年实现了湘人自办大学的梦想。之前,宋教仁、谭延闿等于1912年,杨昌济于1917年都曾负责筹办,均未成功。1942、1943年爷爷为推进家乡文化建设,弘扬同乡蔡锷(字松坡)将军精神,倾尽财力和心血,先后在家乡创办了松坡中学(现湖南省示范性重点中学隆回一中)和邵阳市松坡图书馆。1945年5月,抗战最后一次对日正面作战——湘西会战(又称雪峰山会战),爷爷亲自写信给李涛,要他把日寇阻挡在雪峰山,并请李涛不要把战场设在滩头古镇。会战以日军大败结束。是年秋,一个溃散的日本兵逃到滩头,被几个愤怒的青年绑到五马窝槽的山坳里杀了。雪峰山会战总指挥王耀武部下一个少校营长想趁机捞一把,硬说被杀的非日本兵,而是他的部下。扬言要血洗滩头,弄得人心惶惶。正住滩头的爷爷给王耀武修书一封,说他带兵不严。王即派人送来道歉信和银元及盐各一担,免去了该营长的职务。爷爷退回银元,盐则分给了众乡亲。此事至今被家乡老百姓神化成了传说——李剑农“挥毫退兵”。1949年,白崇禧率军入湘,爷爷积极参予“湖南自救”运动,为和平解放长沙和邵阳,多方积极斡旋,在邵阳各界人士集会上慷慨陈词,反对军阀白崇禧,号召湖南人自己起来救湖南。国民党省主席程潜为躲避白崇禧的挟持,提前把省绥靖公署由长沙迁到了邵阳。他小爷爷两岁,都同为早期的同盟会会员,又都曾是早稻田大学的湖南籍校友。居邵期间,程潜与爷爷过从甚密。一次,程潜来沙井头我家,共进午餐时,姐在餐桌上亲見爷爷力劝他起义。饭未吃完又遭轰炸,程跟随我们一家钻进防空洞。爷爷为程1949年8月在长沙起义起到了积极的推动作用。解放后,爷爷受聘中南军政委员会委员,不遗余力地参予安邦建国的有关工作。1957年,姐夫妻带着襁褓中的长子来武大,爷爷给他在世时见到的唯一的曾长孙亲自取名“昭华”,寄托了他对中华民族和新中国的期望和深情。

图七 李剑农后人2020年在隆回一中

图八 李剑农后人在隆回一中

图九 李剑农后人2023年五•一在松坡图书馆

在武汉大学,较之沙井头时期,我对爷爷的个性情怀有了更多更深的了解。1954年他虽然因青光眼,视力每况愈下(后来双目失明),依然豁达乐观、从容淡定。他关心国内外时事,国家发展建设,牵挂学校和历史系的工作。为培养学校史学人材竭尽全力。1954年秋新武大校报载,历史系新同学,尤其是调干生学习历史摸不着门路。爷爷知道后,不顾眼疾,根据自己的切身经验,给新同学做学习历史科学的指导报告,以巩固学生的专业思想,树立正确的史学观点,掌握学习方法。后来爷爷双目失明,历史系为“抢救”爷爷的学问,组织了一个专门小组,委派石泉等中青年教师,每周一次来家里,至少三、四个,有时七八个,问答式地和爷爷研讨。他总是早早地在藤躺椅上等候,研讨过程中不厌其烦。妈妈说,他们都有备而来,进门后都会自报家门(其中不少青年教师后来成了学界翘楚,如石泉教授等)。完成了一次访谈、交流,老师们还会给爷爷留“作业”(预告下次讨论内容)。离去时,爷爷都坚持从躺着的藤椅上站起来,一一握手道别,其情令人动容。每当国家的重要节点,系里都会派人来家给他宣讲有关文件精神。他是全国政协委员,每期政协会刋,他也会专心听取要点。后来听力也渐差,他总要从躺椅上坐起来,伸开他的大手掌遮在耳廓后面,以便收拢声音听得清晰一些。那情状,留在我脑际犹如昨天。

1958年,爷爷把过去自己作的读书笔记25本全部赠給了历史系资料室。这些读书笔记是他对魏、晋、南北朝、隋史的资料整理。反映了他读书的认真细致。1959年,我亲見他又把一部二十四史赠给历史系。表达对历史系师生的学习、科研的支持和鼓励。

我家住特二区20号,是学校专门修的两栋教授楼中的双号楼。家里时有鸿儒往来,历史系主任吴于廑教授,唐长孺教授,他昔日的助手彭雨新教授等,都是常客。爷爷在政治系的学生、当年的邻居(住24号)法制史专家杨鸿年教授,武大“五老”之一的(湖南同乡,永州人)中文系席鲁思教授等,也间常来访。住三区的校长李达教授有时也来家探视。爷爷都和他们交谈甚欢。紧邻隔壁(18号)的好友、武大中文系著名的古典文学专家刘永济教授,午休后会推开自家门,只需横跨两步,再敲开我家门,来陪爷爷聊天。常回忆往事,谈古论今,吟诵诗词。总有说不完道不尽的话。几乎天天如此,只有一个例外——刘爷爷的外孙皮知远和他爸妈皮公亮和阿绛都在他家,或遇有特别客人的那一天。爷爷平时也在躺椅上自吟自诵,那如音乐一般的节奏,温馨又从容。两个巨匠就在身边,我年纪虽不算小,终究还是个小屁孩,可惜了,没有能力欣赏他们的大学问。天气好的夜晚,爷爷有时让我扶他到门外走走。爷爷伟岸魁梧,我只够得到他腋下。说是我扶他,实则是他一手拄着拐杖,一手扶着我的肩膀。祖孙俩一边慢慢踱步,他一边说东道西。我现在已经全然不记得他说了些什么了。只记得有一次月朗星稀,他问我,天上可有月亮?少不更事的我,立刻兴高采烈地回答:“有!好大一个圆月亮。可漂亮了”!可怜我的生活在黑暗世界的爷爷,他却看不见!

图十

左图为李剑农在武汉大学。右图为20世纪30年代武汉大学部分教职员在“十八栋”前合影,左起依次为陈源、周鲠生、任凯南、时昭瀛、刘秉麟、李剑农、王星拱

爷爷克己、善良、仁慈、笃厚,钻研学问精益求精,孜孜不倦,却轻财好施,对自己的物质生活无所求,简之又简,终生过着简朴的生活。常年穿着我妈给他做的普通布料长衫,日常生活中从未見过他西装革履。我唯一见过他的一张西装照片,是他年轻时留学英国照的(图三)。在武大,他冬天穿一件不知何年何月的长皮袍,门襟、后领、腋下都有补丁。里子上几个地方毛都掉了,成了光板。他不肯换新的。我妈给他缝制了一件长布罩衫,遮住补丁。他说,“加罩一件外衣比单穿皮袍暖和”。夏天爷爷总是两三套夏布(一种亚麻布)、麻纱布对襟短衫,轮流替换着穿。着一双手工黑布圆口布鞋。晚年脚有些肿,鞋跟拉不上,改穿妈重做的一双大码布鞋。没见他穿过绫罗绸缎,也从无皮鞋 、皮拖鞋。冬天则穿一双乌龟背黑布棉鞋。他吃的简单,没有额外的营养品。

1956年工资改革,作为一级教授(武汉大学首批一级教授总共只有他和李国平、高尚荫三人),爷爷每月工资最初就有327元,再加他的稿费版税,收入不可谓不宽裕,但他从不肯优待一下自己。他对儿孙和周济学生、亲友却十分慷慨。一次,从长沙来的原蓝田师范学院时期的一个弟子,估计遇到了什么困难,向爷爷“借”了100元。妈妈说,这种“借”给亲友、弟子的次数从前更多。奶奶的娘家罗姓姪儿(我称他为表叔)也从邵阳高巩桥来珞珈山“借”过钱,我看他的穿戴,比爷爷阔绰。历史系常年专派一董姓工人,给爷爷送工资,间或送些校办农场分发的物资。爷爷知道他家子女多,经济拮据,就总嘱我妈拿出一点物资给老董,更是每个月从自己的工资中拿出5元给他。五十年代初,5元钱不是小数目(我家那时的保姆李桃花每月工资才10—15元)。我还记得他大女儿叫董松枝,不记得她是上高中还是上大学时,爷爷一次就给了几十元,说给她置办铺盖衣物。我们兄弟姊妹的学费几乎全是爷爷承担。每月发工资,每当开学季,我爸都要从城里(华中师大)上山来(老武大人习惯称来珞珈山为“上山”),拿走不少钱。国家给“高知”的各种营养补贴,校办农场送来的额外物资,校长李达、系领导、弟子友人上门看望他送的营养品,他也从不肯自己一人享用,总是全家人分享或分送好友。

图十一 抗战时期 李剑农在砖屋里

爷爷性格直率豪放,行事风格大气磅礴,骨子里却情感丰富细腻,柔情似水。表姐胡宜兰(爷爷的亲外孙女)多次说过,抗战在湘西雪峰山逃难时,是外公两次救了她的命。她和大姐胡国冬先是跟随邵市学生流亡,学生因饥饿和疾病而死了很多人。她也得了伤寒,继而又染霍乱。后来追寻到外公的教授流亡队伍,在他床边打地铺,和外公的教授群(八人)同伙食。外公除要多付她姐妹两份伙食费外,还每天另外付费,让伙房蒸猪肝给她治病。每次述说当年,兰姐都忍不住泪湿眼眶。大哥少池考上北大,爸上山来告诉爷爷,北大的通知书收到了。爷爷高兴得像个孩子,几天合不拢嘴。二哥又池,中学不仅学业品德好,还是个社会活动积极分子。爷爷听爸说他被选派进夏令营上庐山,也高兴了好几天。爷爷民主、宽厚,关爱子孙的成长,注重品德的纯良和健全的人格健康,却从不把自己的意愿强加给我们,也从不干涉我们的兴趣爱好和专业取舍。他唯一的儿子没有传承他的专业,他的三姓共17个嫡系孙辈也没有一个传承他的经济学和历史学专业,可見一斑。

爷爷从晚清一路走来,却无半点传宗接代和门阀封建意识。我降生时,上面已有两个哥哥。重男轻女的奶奶仍不高兴。因为她只有一个儿子,恨不得生下来的孙辈个个是男孩。爷爷说,女孩也是男孩。亲自给我取名“亦男”。有趣的是,爷爷奶奶八个孙子女,四男四女。孙子所生李姓几乎尽皆女孩,孙女所生外姓则几乎尽皆男孩。我姐夫出身世代农家,祖辈皆务农为生,七姊妹唯他算知识分子。和我姐谈恋爱时,爷爷是鲜明和坚定的支持者。他一句话“只要孩子人品好,只要他们俩真心实意”,就让我妈把握不定的心笃定安稳了。前几年,我姐姐、姐夫度过了她们的钻石婚。如今携手走过了67年,虽历尽生活的种种磨难,感情却历久弥坚,是令人称赞的夫妻楷模。养育的四个子女,个个事业有成,孝顺有加,同样闻名遐迩,令人艳羡。

爷爷自己的婚姻生活,堪称世之楷模。他和我奶奶纯粹是父母之命、媒妁之言式的传统婚姻。他生活的晚清至民国那个年代,换妻纳妾合法合情合理。他年轻时只身背井离乡,走南闯北,远渡东瀛,西赴英伦,满腹经纶、学富五车,精通几国文字,一表人才,老家人称他“好脑壳”(聪明),却一生自律,洁身自好,从无绯闻。他唯一的配偶就是我奶奶。奶奶小他半岁,三寸金莲,目不识丁,看不懂钟表三根指针,看不明白钱钞的数字,连自己的名字“罗启伦”也不认识。我在武大附小读书的时候,扫盲对象就是我奶奶。那时还是繁写体,她的名字为“羅啟倫”,我“扫”了好久,奶奶还是不会认,也不会写。爷爷却对奶奶一世忠诚,尊重有加。绝对不许少年的我在奶奶面前稍有不敬和撒野。记得我紥不好辫子,常常歪七扭八地翘在后脑勺。便搬条矮凳在奶奶两膝间,让她给紥。奶奶慢条斯理,我急着去上学,会不耐烦地粗声大气催促她。每当这时,旁边躺椅上的爷爷会发出拖着长腔的“嗯——”,示意对我的不满和制止之意。后来,妈妈干脆把我的小辫子剪掉,留了个妹妹头,短发,前额一排“刷子”(留海)。早晨上学前祖孙俩才不再“扯皮”。晚年的奶奶常犯糊涂,现在看来应该是脑痴呆。她用我从东湖边捡回玩的鹅卵石把几个老式箱子搭扣、掛锁砸坏了,还怪别人偷她东西。她的亲外孙女、我表姐胡友芸来武大,穿了条黑绸裙,奶奶硬说是偷了她一条印度绸裤子改的。要表姐赔,不赔就拉住她不让出门。全家族都知道这类不可理喻的笑话。那个年月,没有脑痴呆的概念。如此这类的事,爷爷却从不嗔怪和批评奶奶。

图十二 李剑农伉俪

爷爷对我这个唯一长久生活在他身边、因历史原因从小不知父爱为何物的孙女,倾注了无尽的疼爱。雪峰山逃难归来,我们娘仨跟随爷爷奶奶借居滩头古镇头排上的“道生和纸庄”(古镇蜿蜒的长街有一二三四段,习俗称头排上、二排上……)。我出麻疹,爷爷请房东、人称念五爷的,给我寻了个好中医。姐姐说,奶奶抱着我,爷爷喂药。我吐了奶奶一背的中药水。五四年暑假,妈妈带我来武大,刚进门,喊了一声“嗲嗲”(邵阳话爷爷的称呼),他从藤躺椅上坐起来,张开两腿,喊我,“男伢子,过来”!我站到他两膝中间,他把我从头摸到脚,又心疼地摸脸捏腿,说道:“三年多了(指1951年2月从邵市沙井头离开后),还只咯点高!咯么瘦”(他的曾长外孙刘昭华清晰地记得,他几岁时随爸妈来武大,老外公也是这样,把他从头摸到脚)。我永远忘不了,小学五年级的暑天,我和邻居燕树棠的女儿燕今静、杨鸿年的女儿杨秀萍、程千凡的妹妹程晴佳等几个女孩,趁大人午睡时偷偷溜到东湖玩水,引发急性化脓性中耳炎,发高烧。耄耋之年、双目失明的爷爷,摸索着攀爬上我睡的二楼,用他的大手板心贴在我额上,又贴他自己的。把我手心放到他脸上,又把手伸进我后背试体温。那情那景,烙在了我心上,我哭了(妈每次来看我,我都没哭)。爷爷请历史系把我送进武大校医院。1960年,我肾炎休学在家,饮食先禁盐后少盐,爷爷把国家配给他的“高知”白糖省给我拌菜。1963年,我高考时体检,因为那次中耳炎高烧右耳鼓膜穿孔,填志愿时限报的专业很多,只得临时由理改文。因临时改弦更张,爷爷担心我的录取。一天中午他在躺椅上小寐醒来,听到自鸣钟响起,问身边我大姑妈:“是不是敲录取钟了”?我听说了,泪眼迷蒙。后来,我特地拿着华中师大中文系的录取通知书去到他跟前,他看不見,摸索着用双手里外摩挲,……爷爷的恩情我永生难忘!

1963年12月,是爷爷最后的日子,他被就近送到湖北医院(现湖北中医药大学附属医院)治疗。其时,我正随学校在黄冈参加“四清”。14号,华师派专车接我回汉,直奔医院已是黄昏。我冲进病房,所有的人都给我让出一条道,不知是谁说,“快!就等你了。”爷爷还有一口气息。我扑倒在他耳边,哭喊着:“嗲嗲!我是男伢子,我回来了”。爷爷脸上没有了任何表情,闭着的眼皮,微微跳动了一下。弥留之际的爷爷也许安心了。我姑姑说,“你嗲嗲一直在等你,要不早落气了”。当天深夜,爷爷永远离开了我们。我们!

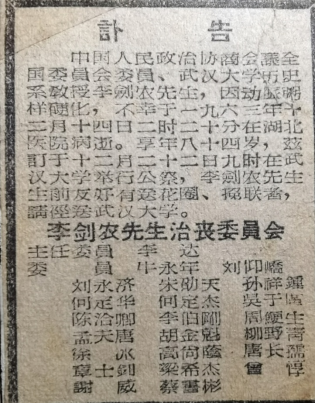

图十三 李剑农讣告

12月22号,武汉大学举行公祭爷爷的仪式。湖北省、市主要领导、文化和学术界的知名人士悉数到场。大厅花圈阵中,左边打头摆放着一个硕大无朋的花圈,落款是“周恩来”。我泪眼模糊,大厅正中爷爷的巨幅遗像,却清晰地铭刻在我心头:这是我一生中最崇拜的人,没有之一!今生今世,他都是我永远的怀念!永恒的楷模!

爷爷一生没有自己的一寸房产,也无积蓄,他给子孙后代留下的是一笔巨大的精神财富,无与伦比,取之不尽!

亦男

2020.6.10.爷爷 140周年诞辰初稿于武汉

2023年、修订增补于北京、邵阳、武汉

附: 曾几何时,都动念写点关于爷爷的回忆录。忌张扬爷爷即炫耀自己。动念便总止于动念。现在,我辈尽皆年事已高,再不抢救式记录日常生活中的爷爷点滴痕迹,一个古代经济和近代政治史的泰山北斗的鲜活形象,就会锢蔽在历史尘封之中。一个高尚而纯粹的灵魂,就会堙没在时间的长河中。

又:修订此文前,得到了武汉大学档案馆的大力支持。特别感谢徐莉主任、钟崴老师热情和不厌其烦地亲自替我敲键盘查档。